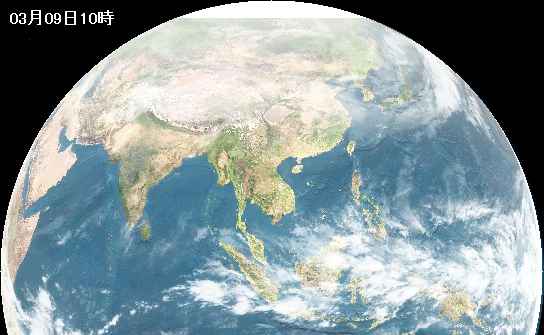

衛星画像

人工衛星による北半球の赤外観測画像

(この画像は当社で受信した海外の静止気象衛星のイメージです)

気象衛星でどんなことがわかるか

人工衛星のデータから解析可能な処理の例

大気や海洋に発生する諸現象は、その決定に重要な役割を果たしている地球上の熱収支や水蒸気循環、そして海流などのさまざまな空間および時間スケールのプロセスとして解明することができます。

換言すれば地球上の環境変化は、大気や波浪の状態に関する諸現象を総合した結果として表われていると言えます。

過去10年余りほどの間に人工衛星に搭載されるセンサや数値モデルによる解析技術などの著しい発展を受けて世界の数ヵ国で地球環境および海洋に関する解析手法の研究が進められてきました。

それらのうちのいくつかはすでに実用化直前の段階に迫っています。

しかし、自然現象を解明するプロセスはきわめて複雑なため、それらはいずれもまだ完全な実用レベルに到達しているとはいえません。

日本の静止気象衛星(GMS/MTSAT)、米国の極軌道周回衛星(NOAA/DMSP)、

中国の気象衛星(FY-1、FY-2、FY-3)などの観測データのほか、各種の実況観測データ、

数値予測データなどを用いて上記のような解析や、目的に応じたプロダクト生成に役立てることができます。

特に人工衛星によって観測される幅広い波長帯域のデータは、気象や波浪・海洋データの予測精度の向上に大変役立ちます。

たとえば、DMSPやNOAA衛星は地上高度約840kmの上空を101分の太陽周期で周回する

米国の気象衛星で、それが同一の地上エリアをスキャンできる頻度は赤道上で1日1衛星あたりおよそ2回程度です。

受信場所が高緯度になるにつれてそのスキャン頻度は増加します。

これらの周回衛星は通常複数の号機が組になって運用されており、スキャン頻度はその倍数となります。

DMSP衛星の場合は2機がペアで、NOAAの場合は現在5機前後が運用状態にあります。

そうした衛星の観測データから解析可能な内容として、たとえば次のような項目をあげることができます。

- 海面および地表面の温度(Surface Temperature)

- 海上風(Ocean surface wind speed and direction)の解析

- 雲量(Cloud-amount)

- 大気中の水蒸気量(Water vapor)

- 雲に含まれる水分量(Cloud water-amount)

- 液状水量(Liquid water)

- 降水率(Precipitation)

- 土壌に含まれる水分(Soil moisture)

- 積雪量(Snow depth)

- 氷の年代=降雪初年か多年かの判別

- 流氷の状態判別(Ice concentration)

- 氷の境界

- 圏界面温度

- その他

こうした技術は、商業化を含めた幅広い分野への適用として大きな可能性を秘めており、海洋および気象環境の科学技術を発展させる注目すべきキーテクノロジーといえます。

弊社ではTVの天気予報でおなじみの「ひまわり雲画像」のイメージ処理に加え、こうした人工衛星データの新しい利用方法を探る研究にも取り組んでいます。